Cuando un proyecto crece, casi todo se puede optimizar después: comisiones, diseño, incluso parte de la arquitectura. El almacenamiento no. Una vez que miles de usuarios dependen de tus datos, cambiar de sistema es lento, caro y arriesgado. Por eso, elegir dónde guardar información no es un detalle técnico, es una decisión financiera a largo plazo.

En Web3 solemos hablar del almacenamiento como si fuera un problema puramente tecnológico: velocidad, descentralización, seguridad criptográfica. Pero para cualquier equipo que construye un producto real, el punto de quiebre casi nunca está en el código, sino en el presupuesto. Guardar datos no es un evento puntual, es un compromiso continuo. Cada archivo subido hoy genera costos mañana, el próximo mes y probablemente dentro de varios años. Cuando ese detalle se subestima, incluso la mejor arquitectura termina siendo irrelevante.

Ahí es donde protocolos como Walrus se vuelven interesantes de analizar, no por lo novedoso de su diseño, sino porque obligan a poner números sobre la mesa. Almacenamiento fuera de la cadena, verificación en blockchain, fragmentación de datos y operadores distribuidos suenan bien en teoría, pero todo eso se traduce en pagos recurrentes, recompensas, incentivos y consumo de capital. En otras palabras, en una estructura de costos que crece con el uso.

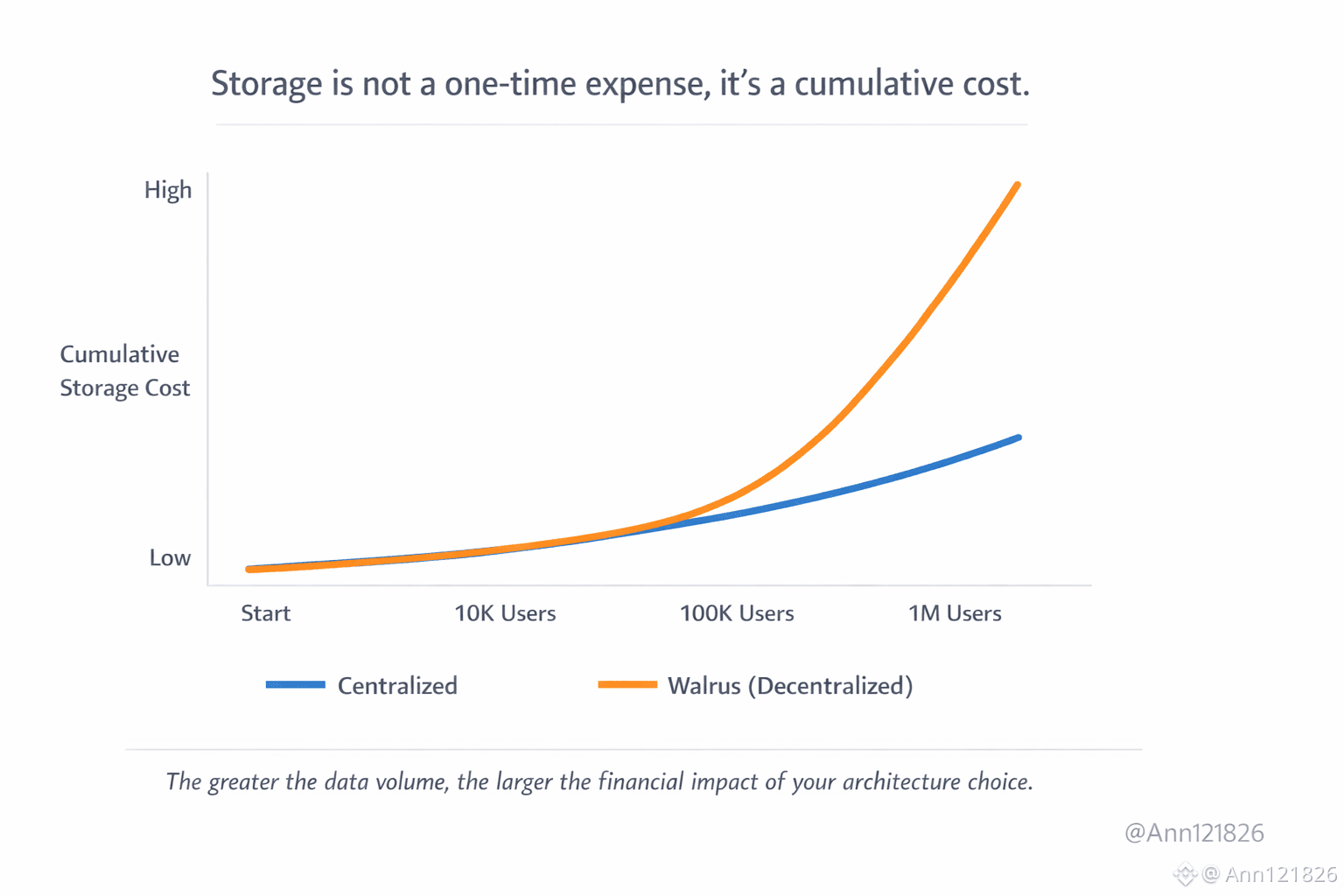

Para una aplicación pequeña, esa diferencia apenas se nota. Pero cuando el volumen aumenta —usuarios activos, archivos pesados, historiales largos— el almacenamiento deja de ser una línea secundaria y se convierte en una de las partidas más grandes del gasto operativo. En ese punto, la pregunta ya no es si el sistema es descentralizado o elegante, sino si es sostenible.

Walrus propone un mercado interno donde ese costo se reparte: los usuarios pagan por almacenar, los operadores cobran por mantener los datos disponibles y el token $WAL coordina ese intercambio. El modelo solo funciona si esos tres elementos se mantienen en equilibrio. Si el precio del almacenamiento sube demasiado, los proyectos migran. Si baja en exceso, los nodos dejan de ser rentables. Y si el token pierde estabilidad, todo el sistema se vuelve más difícil de planificar.

Este detalle suele pasar desapercibido porque no es visible para el usuario final. Nadie entra a una app pensando en la arquitectura de su almacenamiento. Pero los equipos sí lo hacen, y lo hacen con hojas de cálculo, no con narrativas. Comparan costos mensuales, riesgo operativo y facilidad para cambiar de proveedor. Cuando el almacenamiento se vuelve impredecible, se convierte en un pasivo.

Por eso, más que competir con soluciones centralizadas en discurso ideológico, Walrus termina compitiendo en un terreno mucho más frío: previsibilidad financiera. Si una red descentralizada logra ofrecer precios estables, disponibilidad constante y una estructura clara de incentivos, se vuelve atractiva incluso para proyectos que no son especialmente cripto‑nativos. Si no lo logra, queda relegada a casos experimentales o a equipos dispuestos a asumir sobrecostos.

Personalmente, creo que este es uno de los filtros más duros para cualquier protocolo de infraestructura. No importa cuán avanzada sea la tecnología si obliga a los desarrolladores a vivir con incertidumbre presupuestaria permanente. Si Walrus consigue que almacenar datos sea una decisión aburrida, predecible y fácil de justificar ante un CFO, habrá cruzado una barrera que muy pocos proyectos logran superar. Si no, seguirá siendo una buena idea en un sector donde la estabilidad suele valer más que la innovación.